中華民國海軍舷號DD-12丹陽號驅逐艦

【很角色時報王清正/綜合報導】丹陽號驅逐艦(舷號DD-12),前身為大日本帝國海軍雪風號驅逐艦,日本佐世保海軍造船廠建造,1940年完工服勤,曾多次參加第2次世界大戰泗水海戰、中途島海戰、索羅門海戰、馬里亞納海戰、雷伊泰灣海戰、大和特攻等海戰。1945年日本投降後,中國代表依盟國議定在1946年6月28日派員於東京抽籤獲得七艘驅逐艦;其中一艘即為丹陽艦,1947年丹陽艦由日本駛至上海高昌廟碼頭,同年7月3日正式移交中華民國海軍,並於1948年5月1日正式命名為「丹陽」,後於1966年除役。

1946年12月30日,「雪風」被指定為特別保管艦,並以戰時賠償艦引渡到聯合國。「雪風」的乘組員們不但沒有自暴自棄,反而到最後仍細心地整備,而聯合國方面則感嘆「戰敗國的軍艦仍細心地整備及保養艦隻,真是令人驚嘆」。

1947年6月28日,在東京盟軍司令部舉行日本賠償艦的抽籤,由中華民國海軍上校馬德建抽籤抽到雪風號,雪風號立即加入中華民國海軍艦隊。1947年7月3日抵達上海,於7月6日正式移交至中華民國海軍,翌年5月1日改名為「丹陽艦」(DD-12)。成為中華民國艦隊的旗艦。

雪風號在移交中華民國時是無武裝狀態,長時間停泊在上海無法出海,僅在港內擔任訓練艦,無正式編制。直到1948年,由於國民政府在國共內戰不斷戰敗以及美援斷絕的情況下,將丹陽號及相同命運的日償艦開始自上海拖曳到台灣基隆以免遭共軍擄獲。

丹陽號在基隆船塢實施艦體修整,之後再拖到海軍左營軍港執行再武裝計劃,直到1952年完工擔任戰備,同樣擔任中華民國海軍的旗艦;再武裝的丹陽號主要武器分別是艦艏A砲塔的雙連裝89式127mm高射砲、艦艉的98式100mm高射砲,搭配海軍自行以鋼板焊接而成的四角型砲塔,射控裝置則以技工人力調校整合。中口徑武器同樣運用日製的96式25mm高射機砲,因戰後臺灣無日式魚雷發射管庫存,因此丹陽艦取而代之的配置了比原先更多的25公厘機炮強化對中小型艦艇的壓制火力。

1953年8月,由中華民國海軍總司令馬紀壯中將率隊,編入丹陽艦、太朝號巡防艦、太湖號巡防艦等3艦組成首支敦睦艦隊赴菲律賓訪問。除了外交任務外,1953年至1954年期間,丹陽艦在作戰任務的重大成績為截獲支援中華人民共和國的波蘭油輪「普拉沙」號及蘇聯的「陶浦斯」號。其後因日本製造的武裝、彈藥及零件逐漸用盡等補給問題,丹陽號於1956年進行岸轟任務回航後在左營進行武裝改造,此次改造將所有日製武裝與射控系統通通拆除並全面更換美製裝備。

丹陽號更換的武器包括主炮統一為MK37 mod0 38倍徑3吋艦砲,該砲為開敞式設計,無搭配雷達與射控系統,只能對海射擊;該型砲原本主要配備在美軍後勤艦艇上,在1950年代中期國府採購一批供太字號驅逐艦及尚服役戰備的陽字號驅逐艦換裝。副砲則加裝當時在永字號、江字號等巡邏艦上普遍運用的MK22 50倍徑3吋艦砲及8門M1高射砲、SC-2搜索雷達、MK6型深水炸彈施放軌等。和前幾型的差別最大者尤以40快砲為甚,由於丹陽艦始終沒有可以信賴的火控系統與雷達為主炮獲得完整的火力優勢,1950年代初首次再武裝時甚至造了個假雷達欺敵,在面對以解放軍海軍的快速砲艇、魚雷艇的時需要倚靠大量中近距離駁火武器取得火力優勢,因此到服役後期甚至搭載了10門40快砲。

1956年11月3~4日,「丹陽」「洛陽」「漢陽」「咸陽」及其他艦艇參加紫辰演習,擔任船團護衛以及艦砲支援等任務。

1956年11月9日,「丹陽」「洛陽」「漢陽」「咸陽」及其他艦艇在高雄左營海軍基地受總統蔣介石校閱,蔣以步行的方式校閱停泊於碼頭的艦艇。

1958年7月10日,「洛陽」「漢陽」「咸陽」「丹陽」「太和」「太倉」「太湖」「太昭」等數十艘軍艦為了告別美軍協防臺灣司令竇亦樂(Austin K. Doyle)中將,舉行一場名為「衛海演習」的海上操演;除了竇中將本人之外,海軍總司令梁序昭上將、國防部長俞大維等人均陪同參觀。

1959年10月6日,「咸陽」「洛陽」「南陽」「漢陽」「丹陽」「太康」「太和」「太倉」「太昭」「太湖」等艦參加海軍年度校閱,而當時總統蔣中正校閱時的座艦為「咸陽」。

丹陽艦在1964年12月14日「丹陽」於左營軍港擔任武昌演習校閱旗艦舉辦的觀艦式仍編列於戰列之中﹐但是機件老化及後勤料件取得不易等問題仍讓海軍決定在1965年12月16日將她降旗停役,1966年11月16日正式除役。隨後丹陽艦靠泊在左營港作為訓練艦,1969年夏天因暴風雨導致艦底破損,於艦齡29年時開始解體處分,並在1971年12月31日完成拆解。

攔截蘇聯油輪

1954年6月23日,蘇聯油輪陶普斯號(俄語:Туапсе)在運送油料從中東前往上海途中,在巴士海峽附近公海上被丹陽號驅逐艦攔捕,隨後被帶往並被扣押於高雄,所載的油料被充公。被俘蘇聯油輪陶普斯號船體亦被改名為「會稽艦」,編入中華民國海軍,成為中華民國海軍的運油艦。船上的中外籍船員則遭到扣留。

台海戰役與北巡支隊92海戰

1958年8月間爆發的第2次台灣海峽危機時,「洛陽」「漢陽」「丹陽」「太康」「太和」「太湖」「太昭」編組為六二特遣部隊的攻擊支隊(打擊支隊),支隊長為驅逐艦隊司令崔之道少將。

1959年8月3日,「丹陽」率領「涪江」「章江」「資江」三艦在馬祖海域巡邏時與中共巡邏艦艇發生交火。取得擊沈1艘、重創1艘魚雷艇,我海軍重創1艘江字級護衛艦。當時的丹陽號極速僅剩29節。(但中共方面無資料)交戰的戰果。在1964年5月1日

1958年9月2日;時間0710,奉命前來增援的「丹陽」「信陽」兩艦與「維源」「沱江」「柳江」會合。「沱江」由於多處進水,因此「丹陽」對其抽水施救。在確認三艦並無大礙後「丹陽」與「信陽」繼續駛向作戰區域進行搜索任務。

在1961~1965年間,「丹陽」編於北巡支隊,經常性的駐防於馬祖附近海面,巡弋的範圍在基隆與馬祖之間。其中也曾參與過支援國防部情報局的海狼艇的作戰。根據中國出版的「福建海防史」,在1964年5月1日支援四礵列島的特戰滲透任務。,「丹陽」與「北江」兩艦為了掩護國防部情報局海上突擊隊的海狼艇撤退而在東引海面與共軍護衛艦交戰,並將其擊退。

除役後的丹陽艦

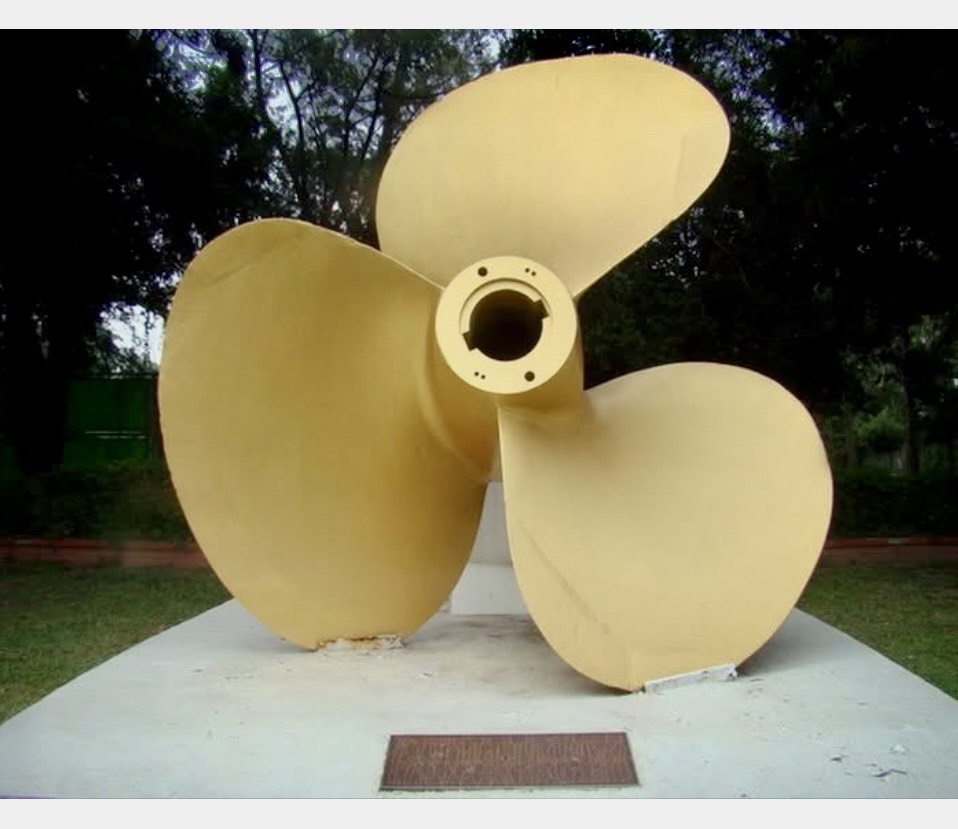

丹陽艦除役後,曾在雪風號服役的日本人組成了「雪風永久保存期成會」,該團體致力於促成「最後之日本海軍艦艇」能歸還日本(正式的手續上不是從中華民國海軍艦艇中「歸還」,而是「贈送」),但1969年暴雨造成的破損讓雪風號在技術上要拖曳回日本已不可行,1970年再次進行聯絡後便將該艦解體。另有出現因老化而解體的傳說。1971年12月8日,中華民國政府將舵輪及錨贈送日本,舵輪於江田島的海上自衛隊幹部候補生學校內的教育參考館內(不可拍照),而主錨則在教育參考館外庭園中展示(可拍照)。另外,2隻車葉及1個艦鐘展示於台灣左營的海軍官校與大直海軍司令部兵器公園展示(不對外公開),1個艦鐘展示在左營海軍故事館(對外公開並可拍照)。

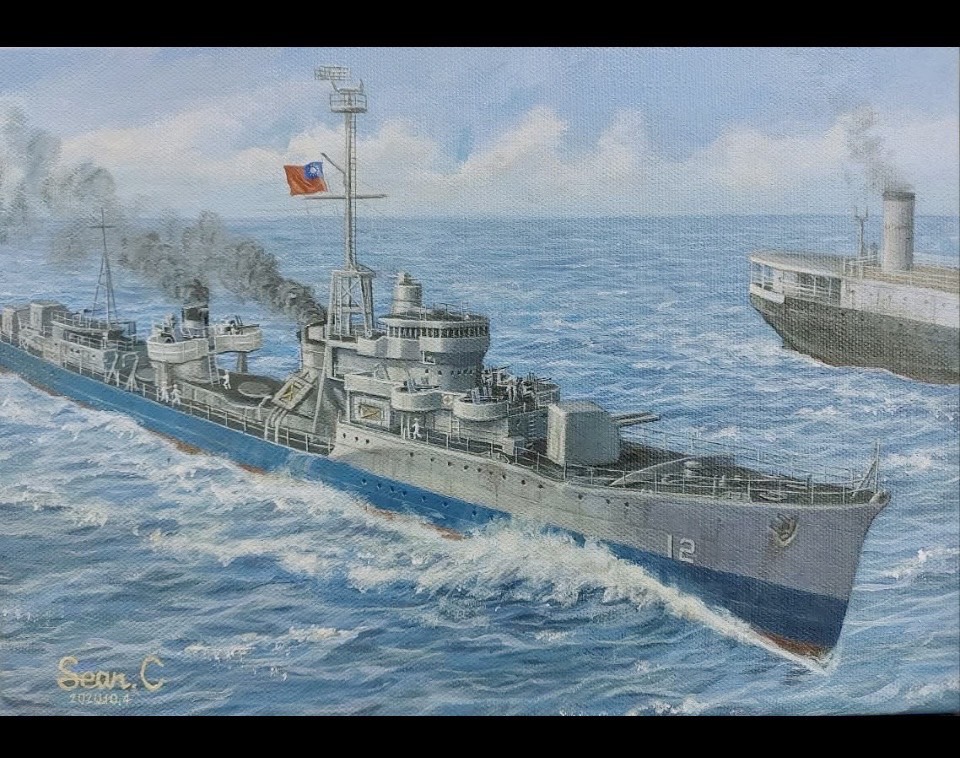

台灣著名的軍事歷史武器插畫家陳尚謙先生,年紀輕輕就對二戰期間的陸海空武器系統有很大的興趣,目前他的作品非常多,出版的畫冊立即搶購一空,這是他花了不少時間畫的丹陽艦插畫。(記者翻攝)

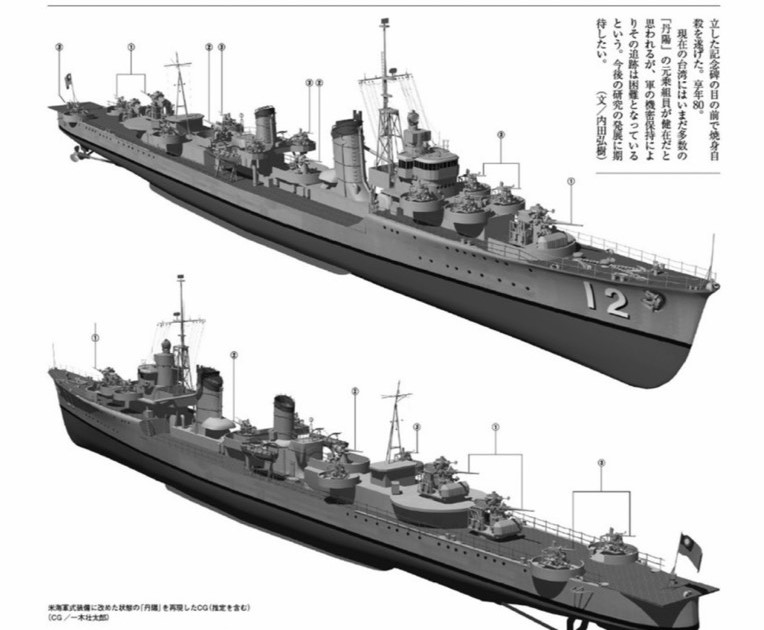

同樣日本90期的Military Classics雜誌刊登雪風艦特輯中非常罕見地推出丹陽艦的插CG/一本壮太郎製作的作品,從前後角度可以清楚看到武器配置。(記者翻攝)

目前位於左營海軍故事館公開展示的丹陽艦艦鐘。(記者翻攝)

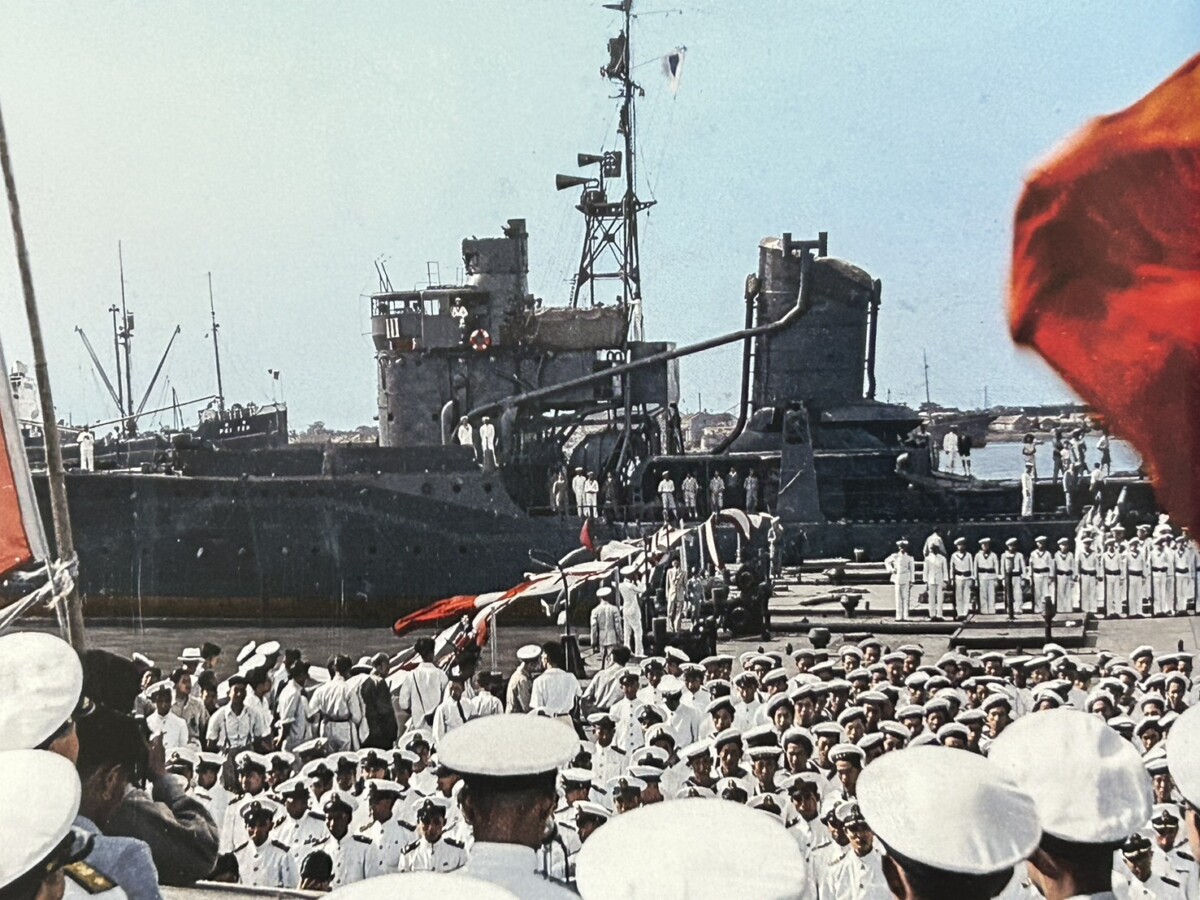

日本防衛省丸軍事歴史雜誌9月號,為了配合日本8月15日雪風電影特別製作專輯,特別呈上2張丹陽號的彩色照片,因爲目前為止丹陽照片幾乎都是黑白且不是非常清楚。實在非常難得一見。(記者翻攝)

2張彩色照片均為剛移交我中華民國,尚未配備武裝的丹陽艦。(記者翻攝)

目前丹陽艦的2隻車葉展示在左營的海軍官校校史館前與大直海軍司令部兵器公園展示。(記者翻攝)

丹陽艦另一半的錨則陳列在左營軍港內某個角落,但是目前沒有任何人會去注意它的存在價值。(記者翻攝)

丹陽艦另一個錨於1971年12月8日,中華民國政府將錨贈送日本,目前展示在海上自衛隊幹部侯補生學校內的教育參考館外庭園中展示。(王清正拍攝)

由軍事連線主辦的國際模型比賽中,非常難得有丹陽艦的摸型參加。(王清正拍攝)

翻拍自中華民國海軍照片,此為丹陽艦在1964年12月14日擔任武昌演習觀艦式的校閱旗艦。(記者翻攝)

2張翻拍自中華民國海軍的早期丹陽艦照片。(記者翻攝)