想了解戰前戰後日本完整的裝甲車輛發展過程?全日本只有這裡才看得到!

很角色時報記者王清正綜合報導

日本武器學校昨(5)日櫻花祭基地開放沒有安排動態表演,且當天日本陸上自衛隊就有約6個基地辦理基地開放,且都有安排動態表演,因此不少軍事迷都前去參觀,武器學校吸引專程來拍照者主要原因是室外展區有相當數量的退役戰車與2戰時期日本陸軍使用過的戰車與火砲,這裡的裝甲車輛不過約22輛火砲約10們,比起歐美動啧上百輛退役武器規模,此地實在是小很多,不過你想了解戰前戰後日本完整的裝甲車輛發展過程,走遍全日本只有這裡才看得到,尤其是2戰時期的89式與3式中戰車,因為全世界只有在這裡才看得到。

進入武器學校即可看到一整排約20両的日本戰後陸上自衛隊曾經使用過的裝甲車輛,其中有少部份剛從美軍接受的2戰期間使用過的戰車與火砲。(記者王清正攝影)

日本武器學校資料館位於日本東京近郊崎玉縣。武器學校的現址是以前的日本海軍航空基地,在二次大戰期間曾經訓練不少神風特攻隊隊員,學校內的各武器資料館較值得一看的史料館是“雄翔館”,此館是由日本私人的海原會所管理(海原會是由一群日本海軍航空隊退伍軍人及遺族居民),通常只對日本居民開放並嚴禁拍照。

雄翔館內有不少關於二次大戰時的日本史料收藏,如日本軍部於1947年12月2日下達「新高山登」1208號偷襲珍珠港作戰令,及奇襲成功的電文,另有1943年4月18日山本五十六當天對奇襲美軍前在Rabaul基地的最後照片。另有一張照片為1947年12月7日上午8點,日本進攻珠珍港數秒前由日本總指揮官淵田中佐(中校)拍攝的珍珠港未被轟炸的照片。

雄翔館室外門口𠕇一個曾擔任日本海軍聯合艦隊司令長官山本五十六的銅像。(記者王清正攝影)

位在雄翔館的正前方停有一排日本退役和現役的各型戰車,包括M41,M24、61式,M42、M36,LVT(A)-4、74式及90式等,還有CH-46、OH-1,UH-1等直升機,M41戰車在日本陸上自衛隊服役至70年代中期才全數退役,由日本自製的61式戰車取代,而約在同一時期,日本從美國接數的370輛M24戰車也全數退役。

M36驅逐戰車雖然使用和M4同系列車體,但M36搭載的90mm炮,火力明顯較M4的76mm炮強大;日本陸上自衛隊雖然僅有少量使用,但M36對日本自製的61式戰車卻有很大的影響;雄翔館後方停有一排二次大戰時期的日軍戰機與戰車;戰車包含3式中戰車與89式中戰車。

約200名武器學校的義務志工,於2000年特別將89式中戰車花了十年期間好不容易修復完成,並可以行使下拍的照片。(記者王清正攝影)

太平洋戰爭中,日軍為了對抗美軍的M4戰車,特別研製了3式中戰車,並搭配上一門75mm戰車砲和一挺7.7mm機槍,在戰爭末期有少量的初期生產型先送到戰場上試用,證實尚足以和美軍的M4對抗,但還來不及開始大量生產戰爭就已經結束了。

89式中戰車,曾在中國和印戰場上廣泛使用,被視為是戰場上與步兵協同作戰的好幫手,武器配備為一門57mm戰車砲和二挺6.5mm機槍。89式中戰車I-GO(イ號)是日本帝國陸軍在1920年代開發的全國產戰車,因為在(1929年)獲日本軍方採用,故名為89式,當中又分為使用液冷式汽油發動機的甲型和氣冷式柴油發動機的乙型,雖然後來開發出97式中戰車,但此車活躍於二戰期間的日軍前線作戰,主要運用於中國戰場,也被投入於太平洋戰爭初期的戰事。

二戰期間在中國大陸與太平洋戰場上曾大量使用的8 9式中戰車。(記者王清正攝影)

89式量產的時間從1930年至1937年,1930-1935量產的是甲型,1935-1937生產的是改良後的乙型;在量產前,日本再度採購10輛雷諾NC型戰車與八九式進行性能對比,在確定與國際同級戰車不相上下後才正式決定量產。但是量產工程不再交由大阪砲兵工廠負責,而是由三菱財閥投資的重工業製造廠三菱重工業承包;當時的三菱重工還不叫這名字,是1928年由三菱內燃機改組為三菱飛機,三菱飛機在1934年與三菱造船合併成為三菱重工;為了造戰車,三菱飛機新設大井工廠、並將名古屋製作所芝浦分工廠合併入大井工廠,使三菱具有製造、維修輪車及履車的相關技術。三菱的戰車研發與製造因陸軍委以大量訂單之賜營運大幅擴張,1937年在東京下丸子成立三菱重工業東京機器製作所丸子工廠,1938年開闢陸軍指定的戰車流水生產線,到1930年代末期,日本戰車有6成以上都是靠三菱重工製造。

89式原型車的主炮是一門37公厘炮,但是測試時實兵單位便嫌棄其火力不足,所以研發單位改造試制1號戰車上的直射57公厘砲裝在噸位只有原車六成的89式上。57砲正式名稱為90式57公厘戰車炮,倍徑18.4,主要作用是作為步兵火炮支援而非戰車對戰,故其穿甲能力不高;主炮安裝在以人力搖動的單人砲塔內,砲手兼裝填、瞄準任務,負擔相當大。

在陸上自衛隊退役車輛展示區後方展示2戰期間日軍的各式火砲與裝甲車輛。(記者王清正攝影)

1932年128上海事變,5輛89式輕戰車首次參戰,1937年日中戰爭全面爆發,89式成為日軍裝甲師的主力並投入淞滬會戰,主要作用是為日軍步兵開路;華北戰場方面,1937年忻口會戰期間,進攻山西沙河鎮的日軍其中一輛89式被中國守軍一枚手榴彈引爆而點著了副油箱,全車著火,但車長小林仍堅持前進,結果反而攻破中國軍防線,之後全車駛入河中去滅火,被俘的中國士兵還以為日本軍發明了火炎戰車。

1938年徐州會戰,日軍動用5個戰車大隊進攻徐州,當中的第5戰車隊隊長西住小次郎在向上級報告後回戰車時被狙擊手擊中陣亡並被奉為軍神,其戰車被打成有1300多個彈痕,被送回國展出。日本軍發現在30米的距離上,7.92毫米穿甲彈打出很多彈痕都無法打穿戰車正面,只有一例在30米上面著角85度幾乎垂直於炮塔正面的子彈正好穿透了17毫米。但是德國製PaK 36反戰車炮的37毫米穿甲彈能在300米上從任何角度打穿正面任何部位。

武器學校小火器兵器館內容精彩無比。(記者王清正攝影)

作為日軍首款大量裝備的戰車,雖然89式有很多弱點,但因為中國軍隊在1930年代後期以前缺乏戰車,又沒有專門的反戰車武器,所以八九式能夠橫行一時,直至1938年徐州會戰,國民革命軍配備德製的PaK 36反戰車炮及20毫米機炮,始能對抗日軍裝甲部隊,但這些具有反戰車能力的武器,一直不是中國軍隊普及的裝備,中國軍隊少量配備反戰車炮,並未有改變日軍裝甲部隊在中國戰場享有的優勢。

日軍在2戰初期雖在各地戰線取得勝利,但是裝甲部隊與盟軍交戰的結果卻完全無法與M3輕戰車正面對抗,面對這個困境,日軍高層將戰車定位從步兵支援優先轉為對戰車優先,並以改造既有戰車的方式解決這個局面,改造版九七式中戰車改在1942年部署,被稱作加強版的一式中戰車卻在1944年左右才完成製造並開始少量配發部隊。

但在中後期日軍在東南亞各地與盟軍交戰時,美軍M4中戰車有著壓倒性的強勢,日本軍方發現不論是九七式改以及一式中戰車所配備的47公厘戰車炮完全無法對M4在超出五百米範圍外造成威脅。面對這種局面,日軍總算在1944年才開始進行真正對戰車用戰車的開發,但急轉直下的戰局讓日軍無法等待新戰車的服役,在這之前前必須有新裝備面對敵軍新戰車已大舉進逼的過渡時期,因此日軍在1944年5月以九七式中戰車直系發展版本一式中戰車設計進行過渡期戰車的開發。

由於必須快速投產配發,新戰車設計目標是以最小限度的改裝安裝上可用的戰車炮,設計人員將原本1式中戰車車體搭載新設計的炮塔,炮塔外型為使用均質鋼板焊接的六角型結構,無避彈設計,炮塔環直徑擴大到1.7公尺,炮彈則是30發放在戰鬥室下方,40發放在炮塔後方,炮塔後方取消後置機槍設計,並增設小門方便砲彈補給;原本3式中戰車計劃配備由95式野炮改造的戰車炮,但因火力需求而調整使用其原版90式野炮修改而成的3式2型75公釐38倍徑戰車砲。90式野炮的車載效能已在1式炮戰車上實證,雖然作為炮兵用火力打擊野炮有著高初速的磨損帶來的炮身壽命問題,但是作為戰車炮卻是日本當時手中的最佳利器。

予科練和平紀念館內展示一架日本航空迷手工製造組合的1:1海軍航空隊的零戰21型戰機模型,曾多次配合參加各種電影拍攝。(記者王清正攝影)

另外展示的有各種日軍舊式火砲,包括三八式野砲、改造三八式野砲、四一式山炮、四年式榴砲、九一式10mm山炮、九四式37mm戰防砲、一式機動47mm戰防砲等都是具代表性的日本火砲,相當值得軍事迷們參考研究。

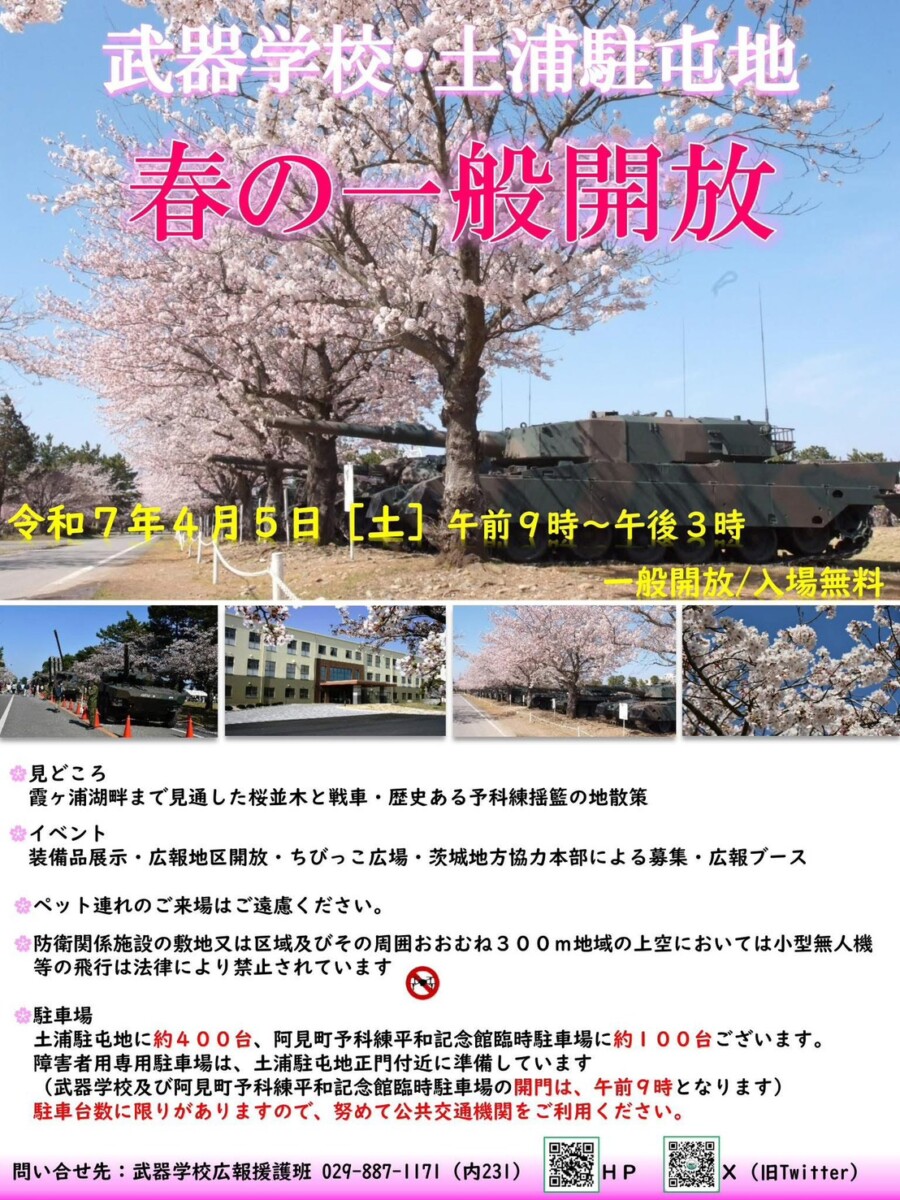

土浦兵器學校成立於 1919 年,最初是海軍水上飛機的起降場,當時的名稱是「海軍臨時航空訓練部水師部」。隔年,霞浦航空隊水上中隊成立,1945年,享譽全國的預備訓練部從橫須賀遷至此地。後來改名為土浦海軍航空隊,是一支歷史悠久的駐軍,一直負責預備訓練直到戰爭結束。

提供後勤支援部隊指揮官和參謀人員的後勤和作戰培訓、為日本陸上自衛隊的各種裝備的維護人員培訓的維護培訓以及未爆彈藥處理培訓,每年接收來自全國各地的約800名成員。我們也對機組的設備研發、供應和維護進行研究。自衛隊武器學校是後勤支援部隊等的訓練設施。專門訓練指揮官和參謀的後勤/作戰教育、地面訓練,培訓維修自衛隊各種裝備的維修人員,培訓專業技能和未爆彈處理教育等。目前正在實施以上教育訓練。